গণনাবিধির ছায়ায় ভাঙা সম্পর্ক ও নতুন বৈষম্য

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে, ডিজিটাল প্রযুক্তি মানব সমাজের কাঠামোকে এক মৌলিক রূপান্তরের পথে নিয়ে এসেছে। ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম এবং স্মার্টফোন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং তারা আমাদের সামাজিক কাঠামো, মানবিক সম্পর্ক এবং ক্ষমতার বিন্যাসকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করছে। সমাজবিজ্ঞানের নতুন শাখা হিসেবে ডিজিটাল সমাজবিজ্ঞান এই পরিবর্তনগুলো বোঝার চেষ্টা করে। এই ধারা আমাদের শেখায় যে প্রযুক্তি কোনো নিরপেক্ষ শক্তি নয়, বরং এটি সমাজের বিদ্যমান কাঠামোকেই প্রতিফলিত করে এবং একই সঙ্গে নতুন সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করে। বাংলাদেশে, যেখানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ এবং স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা হুঁ হুঁ করে বাড়ছে, সেখানে ডিজিটাল সমাজের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত—প্রযুক্তির এই অনুপ্রবেশ আমাদের দৈনন্দিন জীবন, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে জটিল সুযোগ ও চ্যালেঞ্জগুলো তৈরি করছে, তা বিশ্লেষণ করা এখন সময়ের দাবি। ভার্চুয়াল জীবন ও বিখণ্ডিত আত্মপরিচয়ের নির্মাণ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মগুলো আজ মানুষের আত্মপরিচয় (Identity) তৈরি ও প্রদর্শনের প্রধান মঞ্চ হয়ে উঠেছে। প্রথাগত সমাজে এক

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে, ডিজিটাল প্রযুক্তি মানব সমাজের কাঠামোকে এক মৌলিক রূপান্তরের পথে নিয়ে এসেছে। ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম এবং স্মার্টফোন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং তারা আমাদের সামাজিক কাঠামো, মানবিক সম্পর্ক এবং ক্ষমতার বিন্যাসকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করছে। সমাজবিজ্ঞানের নতুন শাখা হিসেবে ডিজিটাল সমাজবিজ্ঞান এই পরিবর্তনগুলো বোঝার চেষ্টা করে।

এই ধারা আমাদের শেখায় যে প্রযুক্তি কোনো নিরপেক্ষ শক্তি নয়, বরং এটি সমাজের বিদ্যমান কাঠামোকেই প্রতিফলিত করে এবং একই সঙ্গে নতুন সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করে। বাংলাদেশে, যেখানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ এবং স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা হুঁ হুঁ করে বাড়ছে, সেখানে ডিজিটাল সমাজের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত—প্রযুক্তির এই অনুপ্রবেশ আমাদের দৈনন্দিন জীবন, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে জটিল সুযোগ ও চ্যালেঞ্জগুলো তৈরি করছে, তা বিশ্লেষণ করা এখন সময়ের দাবি।

ভার্চুয়াল জীবন ও বিখণ্ডিত আত্মপরিচয়ের নির্মাণ

ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মগুলো আজ মানুষের আত্মপরিচয় (Identity) তৈরি ও প্রদর্শনের প্রধান মঞ্চ হয়ে উঠেছে। প্রথাগত সমাজে একজন মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হতো তার পরিবার, পেশা, ধর্ম বা ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে, যা ছিল একটি স্থিতিশীল ভিত্তি। কিন্তু ভার্চুয়াল জগতে এই পরিচয় হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক, তরল এবং প্রদর্শনীমূলক। মানুষ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে—যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা টিকটক—ভিন্ন ভিন্ন 'সত্তা' বা প্রোফাইল তৈরি করে। এটি এক ধরনের ‘প্রদর্শনীমূলক পরিচয়’, যেখানে মানুষ সচেতনভাবে তার জীবনের ইতিবাচক দিকগুলো প্রদর্শন করে।

সমাজবিজ্ঞানী আরভিং গফম্যানের নাট্যশাস্ত্র তত্ত্ব অনুসারে, ব্যবহারকারীরা যেন এক মঞ্চে অভিনয় করে চলেছে, যেখানে তারা দর্শকদের জন্য নিজেদের সবচেয়ে ভালো দিকগুলো তুলে ধরে। এই প্রদর্শন সংস্কৃতি বাংলাদেশের শহুরে তরুণ সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট। সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের ‘সফল’, ‘নান্দনিক’ বা ‘ভ্রমণপিয়াসী’ হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতা বাড়ছে, যা ব্যক্তিগত জীবনে তৈরি করছে এক ধরনের চাপ, যা নয়, তা দেখানোর চাপ। আত্মমর্যাদা এখন আর কেবল নিজস্ব অর্জন থেকে আসে না, বরং তা নির্ভর করে অন্যের ‘ভালো লাগা’ বা ‘অনুসরণ’ সংখ্যা থেকে।

এই ভার্চুয়াল প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ একদিকে যেমন মানসিক স্বাস্থ্য, আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন আসছে, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধের কেন্দ্রে চলে আসছে বাহ্যিক প্রদর্শন। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে দ্রুত ‘তারকা’ বা প্রভাবক (ইনফ্লুয়েন্সার) হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিচ্ছে, যেখানে খ্যাতি অর্জনের পথ হিসেবে অনেক সময়ই নৈতিক সীমা অতিক্রম করা হচ্ছে।

এই বিখণ্ডিত পরিচয় মানুষের একক নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়, কারণ নৈতিক বিচার তখন নির্ভর করে সেই ভার্চুয়াল গোষ্ঠীর ওপর, যার কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। যখন ব্যক্তির ভার্চুয়াল জীবন ও বাস্তব জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়, তখন তৈরি হয় এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা। বাংলাদেশে সামাজিক মাধ্যমে ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা বা সুখী দাম্পত্যের কৃত্রিম প্রদর্শন অনেক সময়ই পরিবার এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে অস্থিরতা ও অবিশ্বাস তৈরি করে।

যোগাযোগ ও সম্পর্কের রূপান্তর: নৈকট্য ও দূরত্ব

ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মধ্যেকার যোগাযোগ ও সম্পর্কের ধরন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ভৌগোলিক দূরত্ব আজ সম্পর্কের পথে আর বাধা নয়, যা প্রবাসে থাকা বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর জন্য একটি আশীর্বাদ। বিদেশে কর্মরত ব্যক্তিরা নিয়মিত ভিডিও কল এবং সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছেন। এটি ‘যোগাযোগ জালিকা’ (Network) তৈরি করেছে, যা আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে ধরে রেখেছে। এই বৈশ্বিক সংযোগের কারণে সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া বেড়েছে এবং বাংলাদেশি সংস্কৃতি এখন বৈশ্বিক মঞ্চে আরও দৃশ্যমান।

বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে রাজনৈতিক বিতর্ক প্রায়শই সংবেদনশীল, সেখানে এই নজরদারির ভয়ে নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। নজরদারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে মানুষের আচরণকে পূর্বাভাস দেওয়া হয় এবং প্রায়শই তা রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল আর্থিক সেবার (যেমন বিকাশ, নগদ) ব্যাপক প্রসারের ফলে মানুষের লেনদেনের তথ্য একটি বৃহৎ তথ্যভাণ্ডারে জমা হচ্ছে, যা একদিকে যেমন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।

তবে এই পরিবর্তনের একটি অন্য দিকও আছে: সম্পর্কগুলো আরও বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু কম গভীর হয়েছে। ভার্চুয়াল জগতে বন্ধুত্বের সংখ্যা বাড়লেও, সেই সম্পর্কের গভীরতা এবং স্থিতিশীলতা প্রায়শই প্রথাগত মুখোমুখি সম্পর্কের তুলনায় দুর্বল হয়। জিগমুন্ত বাউমানের ‘তরল আধুনিকতা’ তত্ত্ব এই প্রসঙ্গে প্রযোজ্য—সম্পর্কগুলো দ্রুত গঠিত হয় এবং দ্রুত ভেঙে যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, পারিবারিক পরিবেশে একত্রে থাকা সত্ত্বেও সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত ডিভাইসে নিমগ্ন থাকার প্রবণতা বেড়েছে, যা সৃষ্টি করছে এক ধরনের ‘কাছের দূরত্ব’।

এটি সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় আবেগ ও সংকেতের অভাব তৈরি করে, কারণ লেখার মাধ্যমে হওয়া যোগাযোগে মুখের অভিব্যক্তি বা শারীরিক ভাষার মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংকেতগুলো অনুপস্থিত থাকে, যা ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দিতে পারে এবং সম্পর্কের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো গুজব বা ব্যক্তিগত আক্রোশ অনেক সময় দ্রুত পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত কলহে রূপ নেয়। তবুও এর ইতিবাচক দিক হলো—প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো বা ভিন্ন মতাদর্শীরা অনলাইনে সহজেই নিজেদের ‘গোষ্ঠী সংহতি’ তৈরি করতে পারে এবং তাদের কণ্ঠস্বরকে জোরালো করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে একটি বৃহত্তর গ্রাহক গোষ্ঠী তৈরি করতে পারছেন, যা তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করছে।

ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ: গণনাবিধি ও তথ্য নজরদারি

ডিজিটাল ক্ষমতা কাঠামোর বিশ্লেষণ ডিজিটাল সমাজবিজ্ঞানের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্র বা পুঁজির হাতে নেই, বরং তা এখন গণনাবিধি (অ্যালগরিদম) এবং তথ্য নজরদারির (Data Surveillance) মতো প্রযুক্তিগত হাতিয়ারের মাধ্যমে এক নতুন, অদৃশ্য রূপে কাজ করে। এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, বৈষম্য এবং সামাজিক বিভাজন তৈরিতে প্রধান ভূমিকা রাখছে।

ক. গণনাবিধির ক্ষমতা: ফেসবুক বা ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মের গণনাবিধিগুলো আমাদের পছন্দের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক। এই গাণিতিক কোডগুলো নির্ধারণ করে আমরা কোন তথ্য দেখব, কোন সংবাদ পড়ব বা কোন বিজ্ঞাপন কিনব। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে এই গণনাবিধির প্রভাব অত্যন্ত গভীর। গণনাবিধিগুলো প্রায়শই উত্তেজনাপূর্ণ বা বিভাজন সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোকে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করে, কারণ এগুলোতে মিথস্ক্রিয়া বেশি হয়। এর ফলস্বরূপ মানুষ 'ফিল্টার বাবল' (Filter Bubble) এবং 'প্রতিধ্বনি কক্ষ' (Echo Chamber)-এর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থা রাজনৈতিক মেরুকরণকে বাড়িয়ে তোলে, কারণ মানুষ কেবল তাদের নিজস্ব মতের প্রতিফলন দেখতে পায়, ফলে ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি সহনশীলতা কমে আসে। অনেক সময় 'জাল খবর' বা ভুল তথ্য এই গণনাবিধিগুলোর মাধ্যমে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে। রাজনৈতিক দলগুলোও এখন গণনাবিধির সুবিধা নিয়ে তাদের বার্তা অতিদ্রুত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছে, যা এক ধরনের গণনাবিধিনির্ভর শাসন তৈরি করে।

খ. তথ্য নজরদারি: প্রতিটি অনলাইন কার্যকলাপের উপর কর্পোরেট বা রাষ্ট্রীয় নজরদারি হলো তথ্য নজরদারি। এটি মিশেল ফুকোর 'সর্বক্ষণ-দর্শন' (Panopticon)-এর ডিজিটাল সংস্করণ। মানুষ যখন জানে যে তার প্রতিটি অনলাইন কার্যকলাপ রেকর্ড ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তখন সে 'স্ব-নিয়ন্ত্রণ' বা ‘স্ব-সংবরণ’ শুরু করে।

বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে রাজনৈতিক বিতর্ক প্রায়শই সংবেদনশীল, সেখানে এই নজরদারির ভয়ে নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। নজরদারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে মানুষের আচরণকে পূর্বাভাস দেওয়া হয় এবং প্রায়শই তা রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল আর্থিক সেবার (যেমন বিকাশ, নগদ) ব্যাপক প্রসারের ফলে মানুষের লেনদেনের তথ্য একটি বৃহৎ তথ্যভাণ্ডারে জমা হচ্ছে, যা একদিকে যেমন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।

সক্রিয়তা ও ডিজিটাল রাজনীতি: হ্যাশট্যাগ আন্দোলন থেকে মেরুকরণ

অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং জনমত গঠনে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অনলাইন সক্রিয়তা বা ‘হ্যাশট্যাগ আন্দোলন’ মুহূর্তের মধ্যে লাখো মানুষকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারে। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যুতে যেমন—সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলন, বা পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে—ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অভূতপূর্ব সংহতি দেখিয়েছে। এই মাধ্যম স্থানিক বাধা পেরিয়ে অনুভূতি ও মতাদর্শের ভিত্তিতে নতুন ধরনের সামাজিক সংহতি তৈরি করে, যা দুর্বল জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করে।

তবে ডিজিটাল সমাজবিজ্ঞান এই ধরনের সক্রিয়তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। প্রায়শই এটি ‘ভার্চুয়াল মঞ্চের কর্মকাণ্ড’ (Keyboard Activism)-এ পর্যবসিত হয়, যেখানে গভীর রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব জীবনের শ্রম ও ঝুঁকি অনুপস্থিত থাকে। এছাড়াও, অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো ক্ষণস্থায়ী 'তরল সহানুভূতি' তৈরি করে, যার ফলে একটি ইস্যু দীর্ঘস্থায়ী মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক বর্বরতা তৈরি করেছে, যেখানে রাজনৈতিক মত প্রকাশের নামে চলছে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও চরিত্র হননের একধরনের 'ডিজিটাল হিংসা'। গণনাবিধির প্রভাবে এই বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ সৃষ্টি করে। সফল রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য ভার্চুয়াল সংহতির সঙ্গে বাস্তব জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠিত উদ্যোগের সমন্বয় অপরিহার্য।

ডিজিটাল বৈষম্য: সুযোগ ও বঞ্চনার নতুন রেখা

ডিজিটাল সমাজবিজ্ঞানের সবচেয়ে জরুরি আলোচনার একটি হলো ডিজিটাল বৈষম্য (Digital Divide)। প্রযুক্তি সমাজের বিদ্যমান বৈষম্যগুলোকে শুধু প্রতিফলিত করে না, বরং নতুন ধরনের বৈষম্য তৈরি করে। বাংলাদেশে, ডিজিটাল বৈষম্য বিশেষভাবে প্রকট এবং এর মূল তিনটি স্তর রয়েছে:

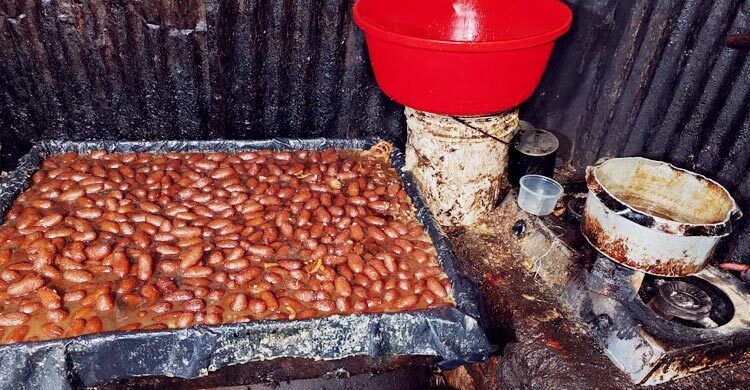

১. প্রবেশাধিকারের বৈষম্য: গ্রামীণ জনপদের মাত্র ৩৭% পরিবারের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সাশ্রয়ী স্মার্টফোন এবং ফোর-জি নেটওয়ার্কের বিস্তার সত্ত্বেও, গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ এখনও একটি বিলাসিতা।

২. দক্ষতার বৈষম্য: ইন্টারনেট ব্যবহারে যে দক্ষতা প্রয়োজন তা রয়েছে মাত্র ১৩% পরিবারের। নারী, বয়স্ক এবং আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই দক্ষতার বৈষম্য বেশি দেখা যায়।

৩. ফলাফলের বৈষম্য (ডিজিটাল সামাজিক স্তরবিন্যাস): এই বৈষম্য শিক্ষাব্যবস্থায় স্পষ্ট। কোভিড-১৯ মহামারির সময় অনলাইন ক্লাসের সুযোগ ও সরঞ্জাম না থাকার কারণে গ্রামীণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, যারা ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে, তারা ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং বা ফিনটেক প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ পাচ্ছে। অন্যদিকে, যারা পিছিয়ে আছে, তারা আরও বেশি প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। ডিজিটাল আর্থিক সেবার ব্যাপক প্রসারের পরেও, অদক্ষতার কারণে অনেকেই এর সম্পূর্ণ সুবিধা নিতে পারছেন না। ডিজিটাল প্রযুক্তি তাই সমাজের বিদ্যমান শ্রেণি, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীও প্রযুক্তি ব্যবহারে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন, যা প্রমাণ করে এই সমস্যা জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব পাচ্ছে।

ডিজিটাল সমাজবিজ্ঞান আমাদের শেখায় যে প্রযুক্তি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ক্ষমতার কাঠামোর গভীরে প্রোথিত। ভার্চুয়াল জীবনে আমাদের বিখণ্ডিত পরিচয়, তরল সম্পর্ক, গণনাবিধিনির্ভর ক্ষমতা, ক্ষণস্থায়ী সক্রিয়তা এবং গভীর ডিজিটাল বৈষম্য—এগুলোই হলো আধুনিক সমাজের বাস্তবতা। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য, এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা অত্যাবশ্যক।

এই সংকটের সমাধান নিহিত আছে ‘প্রতিফলিত ভার্চুয়াল নাগরিকত্ব’ বা সচেতন অনলাইন আচরণের মধ্যে। এটি মানে শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার করা নয়, বরং দায়িত্বশীল সংলাপ এবং মানবিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার প্রয়াসে অংশগ্রহণ করা। সরকারকে কেবল ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণ নয়, বরং ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিতে হবে।

গণনাবিধির পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং আবেগভিত্তিক বাজারের পণ্য হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা জরুরি। আমাদের এমন একটি ডিজিটাল সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে, যেখানে ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার হবে সহমর্মিতার জন্য, আর প্রযুক্তি বৈষম্য দূর করে সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য সুযোগের দ্বার উন্মোচন করবে। ভার্চুয়াল সমাজকে কেবল ভোগ না করে, এর নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং সক্রিয়ভাবে একে একটি মানবিক পথে পরিচালিত করাই এখন সমাজবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য।

লেখক : সমাজবিজ্ঞান ও উন্নয়নবিষয়ক কলাম লেখক ও গবেষক।

[email protected]

এইচআর/জেআইএম

What's Your Reaction?