বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ নাকি প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা। তবে পুনঃতফসিলীকরণ বিবেচনায় নিলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ যে আরও অনেক বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। স্বেচ্ছায় না বাধ্য হয়ে ঋণ খেলাপির তকমা পেলো, তা আপাতত বিবেচ্য বিষয় নয়, বিষয়টা হচ্ছে জনগণের সঞ্চিত অর্থ ফেরত আসছে না, ক্রমেই খেলাপির পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাংক যে হরিলুটের জায়গা হতে পারে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ বেসিক, সোনালি, জনতা, পদ্মা, ন্যাশনাল ইত্যাদি কয়েকটি ব্যাংক থেকে জনগণের অর্থ উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা।

এমন অভিযোগ আছে যে, যারা লুট করেছেন তাদের অধিকাংশই সমাজের অভিজাত শ্রেণি, রাজনৈতিক শক্তিধর, দেশের প্রচলিত আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অভিজাত এলাকায় তাদের বাস, বিদেশি বেশভূষায় তারা বিলাসবহুল গাড়িতে চরে বেড়ান। এক কথায়, তাদের শিল্পকারখানা তথাকথিত রুগণ কিন্তু তারা বেশ সুস্থ ও সবল। রাষ্ট্রযন্ত্র নানান সুবিধা দিয়ে এদের ঋণ ফেরত দেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছে বটে কিন্তু ‘চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি’ অবস্থা। এদের একাংশ আবার অর্থ পাচার করে বিদেশে অঢেল সম্পদের মালিক বনেছেন।

দুই.

এমন অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক মনে হয় আটঘাট বেঁধে নেমেছে। সব ব্যাংকের অভিভাবক বলে খ্যাত বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল ব্যাংকের সঙ্গী করে তীর হারা এই লুটের সাগর পাড়ি দেব রে। তবে লুক বিফোর ইউ লিপ–ঝাঁপ দেওয়ার আগে চিন্তা করো– এই প্রবাদটি কেন্দ্রীয় তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোজগতে আছে বলে মনে হয় না। ব্যাংক একীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় ইদানীং নেওয়া হুটহাট সিদ্ধান্ত অন্তত তাই ইঙ্গিত করে এমন ধারণা অনেকেরই।

ঋণ খেলাপিদের চরম শাস্তি না দিয়ে, সুশাসন নিশ্চিত না করে, শুধু জোর করে দুই পক্ষকে একত্র করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে না। যারা দুর্বল ব্যাংক ধরাশায়ী করেছে তারা আবার নতুন বোতলে পুরাতন মদ হলে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়েই পড়বে বৈকি। একীভূতকরণের পাশাপাশি আরও অনেক প্রগতিশীল পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না অন্তত ব্যাংকখাতে। ঋণ খেলাপি এখন একটা সংস্কৃতির মতো– ধারণ করো, কেউ বারণ করবে না। একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পারে সমস্যার সমাধান দিতে।

বেদনাদায়ক বিষয়টি এই যে বিপুল পরিমাণে খেলাপি ঋণ, প্রাইভেট ব্যাংকে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ, পাবলিক ব্যাংকে রাজনৈতিক প্রভাব, টপ টু বটম দুর্নীতি এবং এর সাথে যুক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুর্বল তদারকির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আর্থিক খাত আজ প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আর্থিক খাত যদি একটা অর্থনীতির লাইফ লাইন বলে বিবেচনা করা যায় তা হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ব্যাংক অব্যবস্থাপনার জন্য মহাসংকটের উপত্যকায় উপনীত সে কথা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। তাই ব্যাংকগুলোর অভিভাবক কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিয়েছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যাংকগুলোকে অপেক্ষাকৃত সবল ব্যাংকের সাথে একীভূত করে সংকট উতরানোর পথ দেখবে। অর্থাৎ, ভালো এবং মন্দের গড়ে যদি অবস্থা হয় মোটামুটি তা হলে মন্দ কি– চিন্তা যেন অনেকটা ওই রকমই।

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক বারট্রেনড রাসেলকে – যিনি দেখতে তেমন হ্যান্ডসাম ছিলেন না, প্রতিভায় যদিও ছিলেন অতুলনীয় – একবার এক খুব সুন্দরী নারী বিয়ের প্রস্তাব রেখে বললেন, আমাদের সন্তান যদি তোমার মগজ আর আমার রূপ পায়, তা হলে তো কেল্লাফতে । উত্তরে দার্শনিক রাসেল পাইপ টানতে টানতে বলেছিলেন, আর যদি উল্টোটা ঘটে অর্থাৎ আমার রূপ আর তোমার মগজ পায় তখন কি হবে?

তিন.

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একীভূতকরণের সফলতায় এবং বিফলতায় অনেক উদাহরণ আছে সন্দেহ নেই। বিশেষত, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থা নিয়ে বানানো হল বিডিবিএল যেটা ১৪ বছর ধরে ধুঁকছে উচ্চ ঋণ খেলাপি নিয়ে।

কথায় আছে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। একীভূতকরণে স্বর্গবাস না সর্বনাশ হবে, তা মূলত নির্ভর করবে কে কাকে প্রভাবিত করতে পারে তার ওপর। খারাপ ব্যাংকের সাথে থেকে ভালো ব্যাংক যদি খারাপ হয়তো আমছালা দুটোই যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুই. একীভূতকরণ বা মার্জার কি স্বেচ্ছায় না বাধ্যতামূলক? ভালো ব্যাংক কি খারাপ ব্যাংকের দায়-দেনা, সম্পদ, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে ‘জেনেশুনে বিষ করেছি পান’ না অনিচ্ছুক ঘোড়াকে টেনেহিঁচড়ে জোর করে পানি খাওয়ানো হচ্ছে সরকারি দণ্ডের দাপট দেখিয়ে?

তিন.

এন্তার অভিযোগ হচ্ছে এই যে, ব্যাংকখাত একীভূতকরণের পুরো প্রক্রিয়াটি শুরুর আগেই প্রশ্নের মুখোমুখি বিশেষত ব্যাংকের মন্দ ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহি সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে অস্পষ্টতা তৈরি করার কারণে। দুই. সংকটের মূল সমস্যা অর্থাৎ ঋণ খেলাপি ও জালিয়াতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের পাশ কাটিয়ে দায়ী মহলকে এক ধরনের ইনডেমনিটি বা ‘দায়মুক্তি’ দেওয়া হচ্ছে। তিন. কেউ বলছেন, ‘অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও জটিল এই কাজটি করতে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত মানদণ্ড ও রীতিনীতি, এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষিত নীতিমালা না মেনে তড়িঘড়ি করা হচ্ছে। অনিশ্চয়তা গভীর করেছে, যা একীভূতকরণের পুরো প্রক্রিয়াটি শুরুর আগেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।’

আমরা জানতাম সাধারণ নিয়ম এই যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত একীভূতকরণ নীতিমালা অনুযায়ী, যে কোনো দুর্বল ব্যাংক স্বেচ্ছায় একীভূত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে নিজস্ব সম্পদ ও দায়-দেনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে মূল্যায়ন করে প্রকাশ করবে এবং তারপর এগুলো বিবেচনায় নিয়ে সবল কোনো ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকটি স্বেচ্ছায় একীভূত করার উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ পাবে। এবং কথা ছিল প্রাথমিক এই প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হলেই কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জোরপূর্বক একীভূতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে।

চার.

এ প্রসঙ্গে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, একটি দুর্বল ব্যাংক ছাড়া কোনো ব্যাংকই নিজ উদ্যোগে একীভূত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি, আবার এ প্রক্রিয়ায় নাম আসা সবল ব্যাংকগুলো নিজ উদ্যোগে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এতে যুক্ত হতে সম্মত হয়েছে তাও নয়। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটি প্রথম থেকেই স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা ঘোষিত নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাছাড়া দুর্বল ব্যাংকের সম্পদ ও দায়-দেনার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন ছাড়া আপাত সবল ব্যাংকের ঘাড়ে একীভূতকরণের নামে ঋণখেলাপি ও জালিয়াতির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কতটুকু যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত?’

এমনিভাবে একীভূতকরণ করার মানে দাঁড়ায় ক. ব্যাংকখাতে খেলাপি ঋণ ও জালিয়াতির জন্য দায়ীদের সুরক্ষা দিয়ে খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি হালাল করা হচ্ছে রবং খ. সবল ব্যাংকগুলোর সাফল্যের পরিণামে খারাপ ব্যাংক হজম করিয়ে দেওয়ার জোর প্রচেষ্টা চলছে, যা অস্বস্তি ও শঙ্কার নতুন বাতাবরণ ছড়িয়ে দিয়েছে পুরো খাতে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, যেমনটি বলছেন টিআইবির কর্ণধার, একীভূতকরণ নীতিমালায় দুর্বল ব্যাংকের পরিচালকদের পাঁচ বছর পর পুনরায় একীভূত হওয়া ব্যাংকের পর্ষদে ফেরত আসা ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত শীর্ষ কর্মকর্তাদের পুনঃনিয়োগের যে বিধান রাখা হয়েছে তা দুর্বল ব্যাংকের সংকটের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির বদলে পুরস্কৃত করা এবং এক ধরনের দায়মুক্তি দেওয়ার বিধান। পাশাপাশি, দুর্বল ব্যাংকের নিরীক্ষাকালে নতুন কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির চিত্র উঠে এলে সে বিষয় গোপন রাখার যে বিধান নীতিমালায় রাখা হয়েছে, তা শুধু আর্থিক অনিয়মের চিত্রকেই ধামাচাপা দেবে না, একইসঙ্গে দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির মুখোমুখি করার প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হবে, যা এককথায় অন্যায়কে সুরক্ষা দেওয়ার শামিল।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একীভূত হয় মূলত ইকোনমিজ অব স্কেলের সুবিধা পাওয়ার জন্য অর্থাৎ বড় বড় কারখানা হলে গড় খরচ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাঁচ.

আমরা ব্যাংক একীভূতকরণের বিপক্ষে নই; তবে যথাযথ পদক্ষেপে হলে পস্তাতে হবে না। ওই যে বললাম, শিল্প ব্যাংক এবং শিল্প ঋণ সংস্থা একীভূত কি লাভ বা লোকসান। এবং কি কারণে পরিস্থিতি তথৈবচ তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ঋণ খেলাপিদের চরম শাস্তি না দিয়ে, সুশাসন নিশ্চিত না করে, শুধু জোর করে দুই পক্ষকে একত্র করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে না।

যারা দুর্বল ব্যাংক ধরাশায়ী করেছে তারা আবার নতুন বোতলে পুরাতন মদ হলে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়েই পড়বে বৈকি। একীভূতকরণের পাশাপাশি আরও অনেক প্রগতিশীল পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না অন্তত ব্যাংকখাতে। ঋণ খেলাপি এখন একটা সংস্কৃতির মতো– ধারণ করো, কেউ বারণ করবে না। একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পারে সমস্যার সমাধান দিতে।

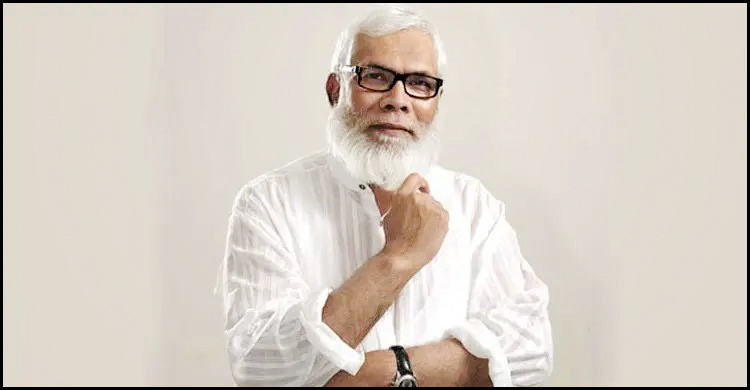

লেখক : অর্থনীতিবিদ, কলামিস্ট। সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

এইচআর/এমএফএ/এএসএম

2 hours ago

3

2 hours ago

3

English (US) ·

English (US) ·