বিজ্ঞানীরা কীভাবে ভূমিকম্পের কেন্দ্র নির্ধারণ করেন?

ভূমিকম্প হলেই অবধারিতভাবে আলোচনায় উঠে আসে কেন্দ্রের অবস্থান। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কীভাবে ভূমিকম্পের কেন্দ্র নির্ধারণ করেন তা জানার আগ্রহ রয়েছে অনেকেরই। আজ জেনে নেওয়া যাক সেই প্রক্রিয়া ভূমিকম্প কোথায় ঘটেছে তা বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা সিসমোগ্রাম ও সিসমোগ্রাফ ব্যবহার করেন। এর প্রধান কৌশল হলো পি তরঙ্গ এবং এস তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা। এই দুটি তরঙ্গ মাটিকে ভিন্নভাবে কাঁপায় এবং ভিন্ন গতিতে চলে। পি তরঙ্গ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, এস তরঙ্গ তুলনামূলকভাবে ধীরে আসে। একে অনেকটা বজ্রপাত ও বজ্রগর্জনের তুলনা করা যায়। বজ্রপাতের আলো আগে চোখে আসে, তারপর শব্দ বা বজ্রগর্জন শোনা যায়। যদি বজ্রপাত কাছাকাছি হয়, আলো ও শব্দের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম থাকে; দূরে হলে সময় বেশি। ঠিক একইভাবে, ভূমিকম্পের কাছে থাকলে পি ও এস তরঙ্গ একের পর এক আসে, দূরে থাকলে দুটি তরঙ্গের মধ্যে ব্যবধান বেশি হয়। আরও পড়ুন>>পশুপাখি কি ভূমিকম্প আগাম টের পায়?ভূমিকম্পের পর ‘আফটারশক’ কেন হয়, কতবার হতে পারে?ফ্যাক্ট চেক/ ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া কি সত্যিই সম্ভব? সিসমোগ্রামে এই ব্যবধান দেখে বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেন ভূমিকম্পের কেন্দ্র কত দূরে। তবে শুধু একটির মাধ্যমে

ভূমিকম্প হলেই অবধারিতভাবে আলোচনায় উঠে আসে কেন্দ্রের অবস্থান। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কীভাবে ভূমিকম্পের কেন্দ্র নির্ধারণ করেন তা জানার আগ্রহ রয়েছে অনেকেরই। আজ জেনে নেওয়া যাক সেই প্রক্রিয়া

ভূমিকম্প কোথায় ঘটেছে তা বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা সিসমোগ্রাম ও সিসমোগ্রাফ ব্যবহার করেন। এর প্রধান কৌশল হলো পি তরঙ্গ এবং এস তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা। এই দুটি তরঙ্গ মাটিকে ভিন্নভাবে কাঁপায় এবং ভিন্ন গতিতে চলে।

পি তরঙ্গ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, এস তরঙ্গ তুলনামূলকভাবে ধীরে আসে। একে অনেকটা বজ্রপাত ও বজ্রগর্জনের তুলনা করা যায়। বজ্রপাতের আলো আগে চোখে আসে, তারপর শব্দ বা বজ্রগর্জন শোনা যায়। যদি বজ্রপাত কাছাকাছি হয়, আলো ও শব্দের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম থাকে; দূরে হলে সময় বেশি। ঠিক একইভাবে, ভূমিকম্পের কাছে থাকলে পি ও এস তরঙ্গ একের পর এক আসে, দূরে থাকলে দুটি তরঙ্গের মধ্যে ব্যবধান বেশি হয়।

আরও পড়ুন>>

পশুপাখি কি ভূমিকম্প আগাম টের পায়?

ভূমিকম্পের পর ‘আফটারশক’ কেন হয়, কতবার হতে পারে?

ফ্যাক্ট চেক/ ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া কি সত্যিই সম্ভব?

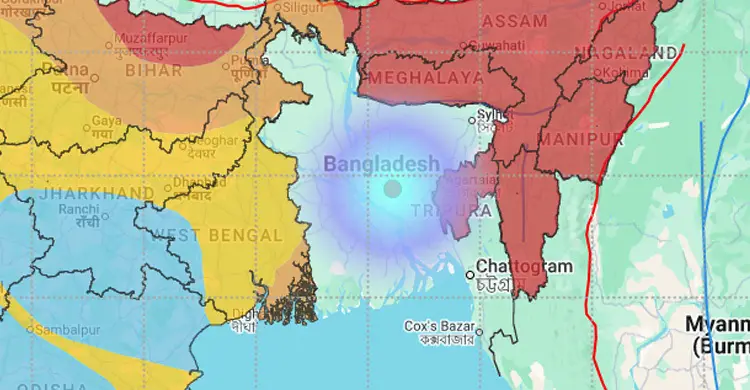

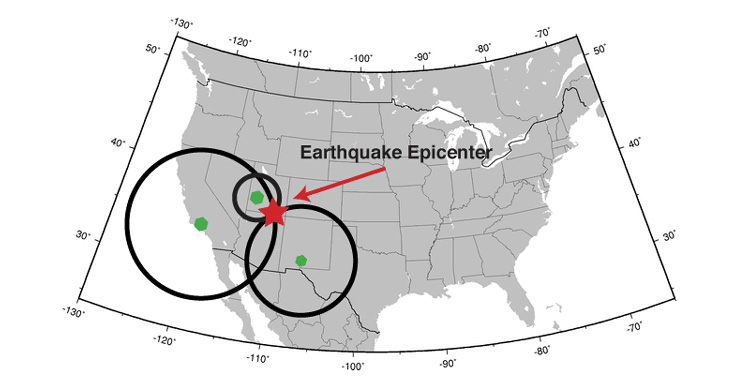

সিসমোগ্রামে এই ব্যবধান দেখে বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেন ভূমিকম্পের কেন্দ্র কত দূরে। তবে শুধু একটির মাধ্যমে তারা দূরত্বই জানতে পারে, দিকটি নয়। এজন্য মানচিত্রে ওই সিসমোগ্রাফ কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আঁকা হয়, যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে নির্ধারিত দূরত্ব। ভূমিকম্প সেই বৃত্তের ওপরেই ঘটে, তবে ঠিক কোথায় তা এখনো অজানা।

এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন ‘ট্রায়াঙ্গুলেশন’ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তিনটি পৃথক সিসমোগ্রাফ ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্র করে মানচিত্রে বৃত্ত আঁকা হয়, যার ব্যাসার্ধ ওই সিসমোগ্রাফ থেকে ভূমিকম্পের দূরত্ব। তিনটি বৃত্ত যেখানে একসাথে ছেদ করে, সেই বিন্দুই ভূমিকম্পের মহাকেন্দ্র বা এপিসেন্টার।

এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা নির্ভুলভাবে জানাতে পারেন, পৃথিবীর কোন স্থানে ভূমিকম্প ঘটেছে এবং এপিসেন্টারকে কেন্দ্র করে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল নির্ধারণ করতে পারেন।

সূত্র: ইউএসজিএস

কেএএ/

What's Your Reaction?