* কমছে আবাদযোগ্য জমি

* মিষ্টি পানির প্রবাহের অভাবে বাড়ছে লবণ

* বছরজুড়ে মাটির এক মিটার গভীর পর্যন্ত থাকছে লবণ

* কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশায় কৃষকরা

* কাজ হারাচ্ছেন নারী শ্রমিকরা, পড়ছেন ঋণের জালে

* লবণ সহনশীল ধান-সবজি ও বিকল্প চাষাবাদের পরামর্শ

জমির বুক ফুঁড়ে আর ফসল গজায় না। বীজ বোনা হয়, কিন্তু চারা ওঠে না। আর যদি ওঠেও, লবণের ঝাঁজে পুড়ে মরে যায়। সাতক্ষীরার উপকূলীয় জনপদ শ্যামনগর, আশাশুনি ও কালিগঞ্জে এটি এখন নিত্যদিনের বাস্তবতা। এক সময় যেখানে তিন মৌসুমে ধান, পাট, ডাল আর সবজির সমাহার থাকত, সেই জমিগুলো আজ লবণাক্ততার কারণে অনাবাদি হয়ে পড়ে থাকে মাসের পর মাস।

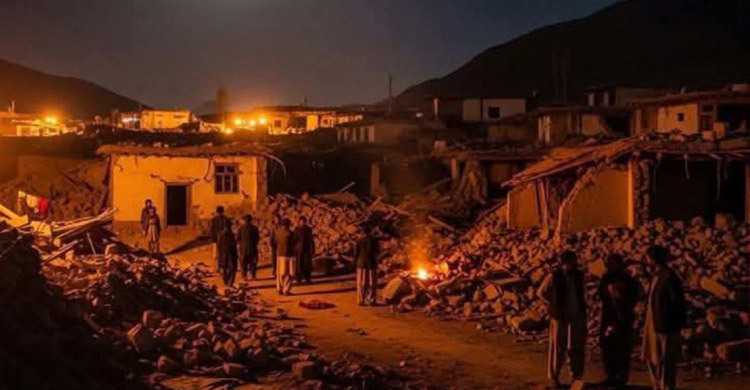

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, ভাঙা ও দুর্বল বেড়িবাঁধ আর বারবার নোনা পানির আগ্রাসনে মাটিতে বাড়ছে লবণের মাত্রা। জমি শুকালেও মাটির উপরিভাগে সাদা লবণের স্তর জমে থাকে, যা ফসল জন্মানোর প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে আইলা, আম্পান, বুলবুল, ইয়াসের মতো সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের পর উপকূলীয় জমিতে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা লবণাক্ততা আজ কৃষিকে করে তুলেছে প্রায় অসম্ভব এক কাজ।

অনেক এলাকায় ফসল ফলাতে না পারায় কৃষকের আয় বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ কৃষিকাজ ছেড়ে চিংড়ি চাষে ঝুঁকেছেন। কেউ আবার পেশা পরিবর্তন করে জীবিকা টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে নেমেছেন। কিন্তু এতে কৃষির ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। অনেকেই এনজিও ঋণের চাপে পড়েছেন, কেউবা বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন। তবে আশার কথা হচ্ছে কিছু কৃষক লবণ সহনশীল ধানের জাত নিয়ে নতুনভাবে চেষ্টা করছেন, তবে তেমন প্রশিক্ষণ ও সহায়তা না থাকায় তাদের সাফল্য সীমিত।

লবণাক্ততায় দিশাহারা কৃষকদের সামনে এখনো কিছু আশার আলো রয়েছে। কৃষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা বলছেন, সঠিক তথ্যসেবা, প্রশিক্ষণ এবং সহনশীল জাত ব্যবহারের মাধ্যমে এই সংকট কিছুটা মোকাবিলা করা সম্ভব। বর্ষার পরে যখন জমির লবণাক্ততার মাত্রা কিছুটা কমে আসে, তখন সে সময়কে কাজে লাগিয়ে লবণ সহনশীল ধানের জাত যেমন ব্রি ধান-৬৭, ৯২, ৯৩, ৯৯ কিংবা বিনাধান-৮, ১০ চাষের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি জমি ধোয়ার কৌশল, জৈব সার, কচুরিপানা ও খড়ের মালচিং ব্যবহারে লবণাক্ততা কমানো যায় বলেও জানিয়েছেন তারা।

- আরও পড়ুন-

- জলবায়ু বিপর্যয়ে কখনো পুড়ছে কখনো ডুবছে সিলেট

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, খুলনায় যা দেখলাম

- জলবায়ু পরিবর্তনের দায়ে অন্য দেশের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে

- সুপেয় পানির তীব্র সংকট, অকেজো হাজারও নলকূপ

তবে চাষাবাদের আগে মাটির লবণাক্ততার মাত্রা পরীক্ষা এবং কৃষকরা কী ধরনের জাত চাষ করবেন সে বিষয়ে পরামর্শ পাওয়ার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও স্থানীয় এনজিও থেকে তথ্য নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা।

লবণাক্ততার সরাসরি প্রতিফলন

সাতক্ষীরা পরিসংখ্যান অফিসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জেলায় বর্তমানে কৃষি খানা রয়েছে ৫ লাখ ১৪ হাজার ৩৬৬টি, যাদের মালিকানায় আবাদযোগ্য জমি রয়েছে ২ লাখ ৭১ হাজার ৪৭০ একর। অথচ ২০০৮ সালের কৃষিশুমারিতে দেখা গিয়েছিল, জেলার কৃষি খানার সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৩৬ হাজার ১৭৮টি, যাদের অধীন জমি ছিল ২ লাখ ৮০ হাজার ৭৩০ একর। অর্থাৎ গত ১২ বছরে সাতক্ষীরায় কৃষি খানা বেড়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৭০৮টি, কিন্তু আবাদযোগ্য জমি কমেছে ৯ হাজার ২৬০ একর।

লবণাক্ততার বর্তমান অবস্থা

কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলার আয়তন প্রায় ৩ হাজার ৭৫০ বর্গকিলোমিটার। জেলায় চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ ২ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭ হেক্টর। তবে এর মধ্যে এক লাখ ৫৩ হাজার ১১০ হেক্টর জমি এরইমধ্যে লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি লবণাক্ততার শিকার জেলার শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, আশাশুনি ও দেবহাটা উপজেলা। প্রতি বছর মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে মাটিতে লবণের মাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ থেকে ২৫ দশমিক ৪ ডিএস পর্যন্ত। বর্ষার পর জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তা কিছুটা কমে গিয়ে ২ থেকে ৫ দশমিক ৬ ডিএস/মিটারে নেমে আসে। তবে বছরজুড়েই মাটির এক মিটার গভীর পর্যন্ত লবণ থেকে যায়, ফলে চাষাবাদে তা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট থেকে দেওয়া ২০২৪ সালের সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকার খোলপেটুয়া নদীর পানি থেকে লবণের সর্বোচ্চ মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪২.৫২ ডিএস। এছাড়া একই সময়ে শ্যামনগর উপজেলার ইশ্বরিপুর ইউনিয়নে একটি ফসলের মাঠ থেকে সংগ্রহ করা মাটিতে লবণের মাত্রা ছিল ১২.২৯ ডেসিসিমেন্স (dS/m)।

তবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক এক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, বোরো চাষের জমিতে সর্বোচ্চ ২৫ ডিএস পর্যন্ত লবণ পাওয়া গেছে। এই মাত্রার লবণ স্বাভাবিক কৃষিকাজ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য চরম হুমকি হিসেবে বিবেচিত।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই যদি অঞ্চলভিত্তিক লবণ সহনশীল জাত উদ্ভাবন, উন্নত বাঁধ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও বীজ সহায়তা না বাড়ানো হয়, তাহলে আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে এই এলাকার বড় অংশে আর কোনো চাষাবাদই করা যাবে না।

মাঠের বাস্তব চিত্র ও কৃষকের অভিজ্ঞতা

কয়েক মাস আগে খোলপেটুয়া নদীর বাঁধ ভেঙে লবণপানিতে প্লাবিত হয় সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার আনুলিয়া ইউনিয়নের বিছট, নয়াখালী, বাসুদেবপুর, বল্লভপুর, আনুলিয়া, চেঁচুয়া, কাকবাশিয়া, চেওটিয়া, কপসান্ডা গ্রাম। লবণ পানিতে তলিয়ে যায় এসব গ্রামের ফসলি জমি। যেসব জমিতে আগে কখনো লবণপানি ঢোকেনি, সেসব জমিতেও নোনা পানি ঢুকে ধান, সবজি ও ফলের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়। ফসলহানির পর স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত বাঁধটি মেরামত করলেও জমির আগের উর্বরতা ফিরে আসেনি। জমির উপরিভাগে এখনও লবণের স্তর, নিচে জমাট লবণাক্ত পানি। ফলে এ পর্যন্ত সেই জমিগুলোর কোথাওই নতুন করে চাষাবাদ শুরু করতে পারেননি কৃষকরা। তারা এখন অপেক্ষায় আছেন বর্ষার পানি বাড়লে যাতে কিছুটা লবণ ধুয়ে যায়। তখনই হয়তো বোরো মৌসুমে ধান লাগানোর সাহস পাবেন।

কাকবাশিয়া গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম জাগো নিউজ বলেন, ‘লবণ পানি ঢুকে আমার ৬ বিঘার জমির ফসল নষ্ট হয়। বাঁধ বাধার পর পানি ওঠা বন্ধ হলেও জমিতে সাদা সাদা লবণ জমে আছে। জমিতে এখনো ফসল চাষ শুরু করতে পারিনি।’

এই দুর্ভোগ শুধু বিছটেই নয়। কয়েক বছর আগে ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও ইয়াসের সময় আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকায় একইভাবে বাঁধ ভেঙে প্রবেশ করে লবণপানি। সেসময় কয়েক মাস ধরে সেই পানি স্থায়ী হয় মাঠে-ঘাটে। লবণের তীব্রতায় তখনকার ফসল পুরোপুরি ধ্বংস হয়। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর হলো দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে সেসব জমিগুলোতে এখন আর ফসল চাষই হয় না।

প্রতাপনগরের কৃষক মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমার চার বিঘা চাষের জমি ছিল। ঘূর্ণিঝড় আম্পানের সময় লবণ পানি ঢোকার পর সেই জমিতে আর কোনো ফসল চাষ করা যায় না। কিছুই হয় না। বাধ্য হয়ে জমিতে লবণ পানির মাছের ঘের করেছি।

২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলার পর লবণাক্ততার অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে পাশের উপজেলা শ্যামনগরের গাবুরা, পদ্মপুকুর, আটুলিয়া ও বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সেই সময় পুরো গাবুরা ইউনিয়নসহ আশপাশের অধিকাংশ এলাকায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে নদীর বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়ে লবণপানি। ১৬ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও সেখানকার জমিগুলোর একটা বড় অংশ চাষযোগ্য হয়নি। প্রতিবছর বর্ষা বা ঘূর্ণিঝড়ের সময় নতুন করে লবণপানির প্রবেশে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে। কিছু এলাকায় এখন এত বেশি লবণ জমেছে যে কৃষকরা বলছেন জমির মাটি হাতে নিয়ে ঘ্রাণ নিলেও লবণের গন্ধ পাওয়া যায়।

চাষে আগ্রহ হারিয়ে নতুন পেশায় কৃষকরা

লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদে বারবার ব্যর্থ হয়ে সাতক্ষীরার উপকূলের বহু কৃষক এখন পেশা বদলের পথে হাঁটছেন। কেউ চিংড়ি বা কাঁকড়া চাষে ঝুঁকেছেন। কেউ কৃষিকাজ ছেড়ে হয়েছেন রাজমিস্ত্রি, দিনমজুর কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মৌসুমী শ্রমিক হিসেবে শহরমুখী হচ্ছেন অনেকে। কেউ কেউ এনজিওর ঋণ নিয়ে ঘের করলেও লাভ না হওয়ায় পড়ছেন দেনার ফাঁদে।

ফেলে রাখা জমিতে কচুরিপানা ও আগাছা জন্মে তা আরও অনাবাদি হয়ে পড়ছে। আবার কেউ কেউ বর্ষার পর মাটি ধুয়ে গেলে লবণ সহনশীল ধান চাষের চেষ্টা করছেন। তবে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সহায়তা না থাকায় সাফল্য মিলছে না আশানুরূপ।

নারীর কাঁধে সংকটের বোঝা, বদলে যাচ্ছে পারিবারিক সমাজ

লবণাক্ততার কারণে কৃষিজমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ায় এই অঞ্চলের নারী কৃষিশ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। যারা আগে ধান রোপণ, নিড়ানী, কাটার কাজ করতেন, তারা এখন কাজ হারিয়ে পড়েছেন গভীর অনিশ্চয়তায়। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নারীদের আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবারে অর্থনৈতিক চাপ বেড়েছে দ্বিগুণ। অনেকে বাধ্য হয়ে খুচরা হাটে শুকনো খাবার বিক্রি বা অন্যত্র গৃহকর্মীল কাজ খুঁজছেন। কেউ কেউ আবার এনজিও ঋণের চাপে পড়েছেন। কর্মহীন হয়ে ঘরে বসে থাকায় পারিবারিক অশান্তি, দাম্পত্য টানাপোড়েন এবং নারী নির্যাতনের ঘটনাও বেড়েছে বলে জানান স্থানীয়রা।

লবণাক্ততায় ক্ষতিগ্রস্ত অনেক কৃষক পরিবার চাষাবাদ ছেড়ে শহর বা আশপাশের এলাকায় চলে যাচ্ছে নিরাপদ জীবিকার খোঁজে। ফলে গ্রামীণ সমাজে দেখা দিয়েছে এক প্রকার ‘জলবায়ু অভ্যন্তরীণ অভিবাসন’। পুরুষরা শহরে রিকশা চালাতে বা নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজে যাচ্ছেন। পেছনে পড়ে থাকছে নারী ও শিশুরা। অনেক পরিবারে মা-বাবা শহরে, আর সন্তান থাকছে গ্রামে দাদির কাছে।

সংকটের শুরু যেভাবে

সাতক্ষীরা জলবায়ু পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আশেক-ই-এলাহী মনে করেন, উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততার সমস্যা দীর্ঘদিনের ও কাঠামোগত। তিনি বলেন, সাতক্ষীরা ঐতিহাসিকভাবে লবণ ও লোনা পানির এলাকা হলেও ষাটের দশকে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ এবং সবুজ বিপ্লবের নামে পানিপ্রবাহে হস্তক্ষেপ করে মিঠা ও লবণ পানির প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করা হয়। সত্তরের দশক থেকে এর পরিবেশগত বিপর্যয় স্পষ্ট হতে থাকে। এরপর আশির দশকে কৃষিজমিতে লবণ পানি তুলে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ শুরু হলে ইকোসিস্টেম ভেঙে পড়ে। বর্তমানে উজান থেকে মিষ্টি পানির প্রবাহ প্রায় বন্ধ হওয়ায় নদীতে লবণাক্ততা বেড়েছে, কৃষি ও জনজীবন পড়েছে মারাত্মক হুমকিতে।

তিনি বলেন, মাটি, পানি ও পরিবেশে লবণের মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে মানুষ বাধ্য হচ্ছে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে, বসতভিটা খালি হচ্ছে।

সমাধানের পথে তিনি নদীতে উজানের মিষ্টি পানির প্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং মিঠা-লবণ পানির ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন।

লবণাক্ততা বৃদ্ধির সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন কতটা দায়ী?

উপকূলীয় এলাকার কৃষি নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা বারসিকের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী প্রাণ-প্রকৃতি গবেষক রামকৃষ্ণ জোয়ার্দার জাগো নিউজকে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের উপকূলীয় এলাকায় সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লবণাক্ততার মাধ্যমে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় এখন নদীতে মিঠা পানির চেয়ে লবণাক্ত পানির প্রবেশ বেশি হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়ের ঘনত্ব ও তীব্রতা বাড়ছে, আর এসব দুর্যোগের সময় বাঁধ ভেঙে লবণ পানি প্রবেশ করছে গ্রাম-গঞ্জে, চাষের জমিতে। আগে বৃষ্টির পানি অনেকটা লবণ ধুয়ে দিত, এখন বর্ষার মৌসুম অনিয়মিত হওয়ায় সেই প্রাকৃতিক পরিশোধনের সুযোগটাও কমে গেছে। উজান থেকে মিঠা পানির প্রবাহ কম থাকায় পুরো নদীব্যবস্থা হয়ে পড়েছে লবণাক্ত। ফলে সাতক্ষীরার মতো উপকূলীয় এলাকায় কৃষি এখন অস্তিত্ব সংকটে।

জেলা পরিবেশ কর্মকর্তা সরদার শরিফুল ইসলাম লবণাক্ততার বিষয়টিকে একটি অত্যন্ত কঠিন এবং বহু-মাত্রিক সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, লবণাক্ততা কেবল একটি কারণের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং এটি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

লবণাক্ততার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে তিনি উজানের মিষ্টি পানির প্রবাহের অভাবকে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, আপস্ট্রিম বা উজানে মিষ্টি পানির প্রবাহ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু বর্তমানে এটি নেই বললেই চলে। এর কারণ উজানের সব নদী ও খাল ভরাট হয়ে গেছে বা পলি জমেছে।

তিনি সরাসরি ফারাক্কা বাঁধের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ফারাক্কার পর থেকেই এই সমস্যাগুলো শুরু হয়েছে, যা এই অঞ্চলের মিষ্টি পানির প্রবাহে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

লবণাক্ত অঞ্চলে ফসল ফলাতে কৃষি বিজ্ঞানীদের মত

লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলের কৃষকরা আজ চরম সংকটে। তবে সঠিক তথ্যসেবা পেলে এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব, এমনটাই বলছেন কৃষি ও মাটি বিশেষজ্ঞরা। উপকূলীয় এলাকার কৃষকদের জন্য লবণ সহনশীল ধানের জাত যেমন বিনা ধান- ৮.১০ ব্রি ধান-৬৭, ৯২, ৯৩,৯৯, লবণ সহনশীল সবজি ও বিকল্প চাষাবাদের সুযোগ রয়েছে। বর্ষার পর জমির লবণ কিছুটা ধুয়ে গেলে সেই সময়কে কাজে লাগিয়ে চাষাবাদ শুরু করা যায়। পাশাপাশি মাটির লবণাক্ততার মাত্রা পরীক্ষার সেবা, জমির পানি নিষ্কাশনের কৌশল, জৈব সার ও কচুরিপানার ব্যবহার, খড়ের মালচিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে লবণাক্ততা কমানো সম্ভব। এসব বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটসহ স্থানীয় এনজিও ও তথ্যকেন্দ্র থেকে কৃষকদের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সাতক্ষীরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সাজ্জাদুর রহমান জানিয়েছেন, সাতক্ষীরা জেলার কৃষিজমিতে সর্বোচ্চ লবণাক্ততা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫ ডেসিসিমেন্স পার মিটার, যা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় পাওয়া গেছে। এটি অত্যন্ত উচ্চমাত্রার লবণাক্ততা, যেখানে অধিকাংশ প্রচলিত ধানের জাত টিকতে পারে না।

তিনি জানান, ব্রি উদ্ভাবিত সর্বশেষ লবণ সহনশীল জাত হচ্ছে ব্রি ধান-৯৯, যা ১০ ডেসিসিমেন্স পর্যন্ত লবণাক্ততার মাত্রা সহ্য করতে সক্ষম। এর মানে, যেসব জমিতে লবণের মাত্রা ১০ ডেসিসিমেন্স বা তার কম, সেখানে এই জাতটি চাষ করা যেতে পারে।

ড. সাজ্জাদুর রহমান বলেন, ‘লবণাক্ততা মূলত বোরো মৌসুমে সবচেয়ে বেশি থাকে। তবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টির কারণে মাটির লবণ অনেকটা ধুয়ে যায়। ফলে আমন মৌসুমে জমির লবণাক্ততার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জমিতে যদি বোরো মৌসুমে লবণের মাত্রা থাকে ২৫ ডেসিসিমেন্স, তাহলে বর্ষার পর সেই জমিতে তা নেমে আসে ১ থেকে ২ ডেসিসিমেন্সে। তখন সেখানে স্বাভাবিক ধান চাষ করা সম্ভব।’

তিনি আরও বলেন, ব্রি’র কার্যক্রম মূলত ধানের জাত নিয়েই সীমাবদ্ধ, তবে অঞ্চলভিত্তিক আরও লবণ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

সাতক্ষীরা অঞ্চলে মাটি ও পানিতে উচ্চমাত্রার লবণাক্ততা দিন দিন বেড়ে চলেছে এমন তথ্য জানিয়েছেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), সাতক্ষীরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শামসুন নাহার রত্না। তিনি বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপকূলীয় এলাকায় লবণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। এটি কৃষির জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে তিনি জানান, সাতক্ষীরা কার্যালয়ে এখনো মাটি পরীক্ষার নিজস্ব কোনো আধুনিক ল্যাব সুবিধা নেই। ফলে কৃষক, এনজিও বা বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা যেসব মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করে দেয়, তা পরীক্ষা করতে পাঠানো হয় খুলনার দৌলতপুরে বিভাগীয় গবেষণাগারে। সেখান থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর সেই তথ্যের ভিত্তিতেই কৃষকদের সারের পরিমাণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা হয় সুপারিশ কার্ডও।

এসআরডিআই-এর সর্বশেষ জরিপের তথ্য উল্লেখ করে তিনি জানান, সাতক্ষীরা জেলার সাতটি উপজেলা শ্যামনগর, আশাশুনি, কালিগঞ্জ, দেবহাটা, তালা, কলারোয়া ও সদর এই অঞ্চলের মাটির লবণাক্ততাকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, যেগুলো এস–১ থেকে এস–৫ কোডে চিহ্নিত। এই শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী অতি সামান্য লবণাক্ততার আওতায় আছে ৬২০ হেক্টর জমি, সামান্য লবণাক্ততা রয়েছে ২,৬৩০ হেক্টরে, মাঝারি লবণাক্ততার আওতায় ৭,৩৮০ হেক্টর, অধিক লবণাক্ততা রয়েছে ১২,৩৬০ হেক্টরে, আর অত্যধিক লবণাক্ত জমির পরিমাণ ১৩,৯২০ হেক্টর।

তিনি বলেন, এই চিত্র থেকেই বোঝা যায় সাতক্ষীরার প্রায় অর্ধেক চাষযোগ্য জমি এখন মাঝারি থেকে অতিমাত্রায় লবণাক্ততার শিকার। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষকদের সচেতনতা বাড়ানো এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউটের (বিনা) ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাবুল আকতার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাতক্ষীরার উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা ভয়াবহভাবে বাড়ছে। তাপমাত্রা বাড়ছে, পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। নদ-নদী শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ ভেঙে নোনা পানি ঢুকছে নতুন নতুন জমিতে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সাইফুল ইসলাম কৃষি জমির লবণাক্ততা মোকাবিলা এবং ফসল চাষের কৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি বেড়িবাঁধ ভেঙে কৃষিজমি প্লাবিত হয়, বিশেষ করে লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ে, তাহলে কৃষকদের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো যখন ভাটা শুরু হবে তখন জমির আইল বা ছোট বাঁধ কেটে প্লাবিত পানি দ্রুত বের করে দেওয়া। এর মাধ্যমে জমির ওপর জমে থাকা লবণাক্ত পানির পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়।

তিনি আরও জানান, লবণাক্ত পানি বের করে দেওয়ার পর যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে সেই বৃষ্টির মিষ্টি পানি দিয়ে জমি ধৌত করা বা ধুয়ে দেওয়া উচিত। এই মিঠা পানি জমির মাটির গভীরে জমে থাকা লবণকে নিচের স্তরে ঠেলে দিতে সাহায্য করে, অথবা কিছুটা লবণ পানি বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। জমি ভালোভাবে ধুয়ে দেওয়ার পরেই কৃষকরা ফসল চাষের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। এটি লবণাক্ততার নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ফসল উৎপাদন সম্ভব করার একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি।

উঁচু জমির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন উল্লেখ করে তিনি বলেন, উঁচু জমিতে সাধারণত বর্ষাকালে যখন প্রচুর বৃষ্টি হয়, তখন বৃষ্টির পানিতেই লবণ ধুয়ে মাটির নিচের স্তরে চলে যায়। ফলে বর্ষাকালে উঁচু জমিতে লবণাক্ততা তুলনামূলকভাবে কম সমস্যা তৈরি করে এবং ফসল ফলানো সহজ হয়।

চিংড়ির রাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছে ধানের স্মৃতি

বর্তমান পরিস্থিতি থেকে স্পষ্ট যে, যদি দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তাহলে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে সাতক্ষীরার উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি পুরোপুরি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রতি বছর গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে জমির লবণাক্ততার মাত্রা গড়ে ১-২ ডিএস করে বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক সংস্থা IPCC-এর ৬ষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও সতর্ক করে বলা হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে থাকলে বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার বিস্তার দ্বিগুণ হতে পারে ২০৫০ সালের মধ্যে।

একাধিক পরিবেশ গবেষণা বলছে, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বরগুনার কিছু এলাকায় ২০৩৫ সাল নাগাদ বার্ষিক ফসলের উৎপাদন কমে যেতে পারে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। খাদ্য নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন এবং স্থানীয় অর্থনীতির ওপর এর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, যদি সময়মতো অঞ্চলভিত্তিক লবণ সহনশীল জাত উদ্ভাবন ও পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল গৃহীত না হয়, তাহলে এক সময় সাতক্ষীরা একটি চিংড়ি অঞ্চল হিসেবেই পরিচিত থাকবে যেখানে কৃষি থাকবে শুধু নথিপত্র আর স্মৃতিচারণায়।

এফএ/জেআইএম

1 day ago

6

1 day ago

6

English (US) ·

English (US) ·